「戦争に行きたくない」と言える子を育てられたか、けふ退職す (朝日歌壇/2024年10月6日)

昭和恐慌と1929年の世界大恐慌。帝国主義国日本は、どん底の大不況に陥った。米と繭の価格暴落、農村は困窮状熊に陥る。こうした中、「満蒙は日本の生命線」との声が拡がる。軍部内では「満蒙問題の武力解決」の要求が高まる。

1931年、柳条湖事件の鉄道爆破から、日本軍は中国侵略戦争を開始した。翌32年、「満州国」をデッチあげた。「満州国」は、国防、治安維持を始め、統治の実権を関東軍が握る傀儡国家だった。「満州国」は、帝国主義国日本の対ソ連の戦略基地となり、鉄鋼、石炭、農産物などの供給地、投資市場と商品輸出市場となっていく。

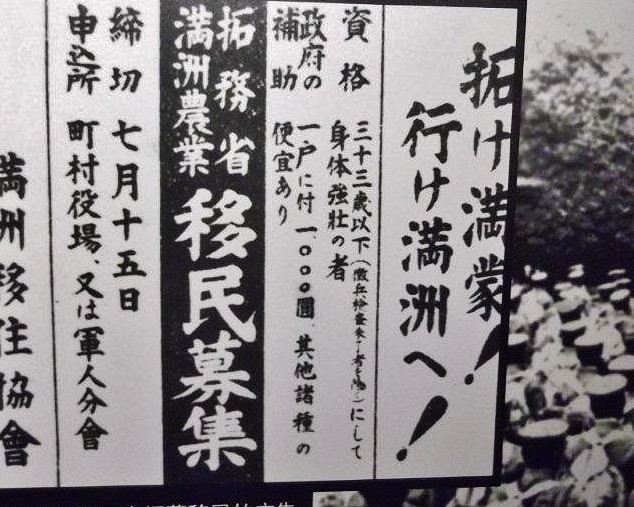

さらに、「満州」は不況に喘ぐ農村の過剰人口のはけ口となる。柳条湖事件以前の1925年で「満州」移住した人は23万人、31年から敗戦までの15年間で200万人以上が移住した。開拓団関係は、27万人になる。中国侵略戦争は聖戦とされ、「満州」移民は王道楽土を建設に従事する者と美化された。

開拓は名ばかり、武装し入植

開拓団は農業に従事するだけでなく、武装集団として入植し軍事訓練を受けた。開拓とは名ばかり、中国人民の土地に入植し、既耕地を強制的にただ同然で取り上げた。その土地で営農し生活していた中国人は、小作や苦力(クーリー)として開拓民のもとで奴隷労働を強制された。当然にも数多くの中国人民が、武器を手に坑日闘争に起った。日本軍は、これを「匪賊(ひぞく)」と呼び、容赦のない皆殺し攻撃を加えた。

1939年、当時「満州国」とモンゴル人民共和国とが接する国境付近で国境地帯の領土帰属を巡って、日本・満州国軍とソビエト連邦・モンゴル人民共和国軍により、5月から4カ月にわたって死闘が繰り返された。日本は「ノモンハン事件」と呼び、ソ連では単に「ハルハ河」と呼んでいるが、モンゴル人だけは「ハルハ河の戦争」あるいは「会戦」と呼ぶ。この戦争はほかでもない、かれらモンゴルの領土の上で戦われたからである。

ソビエト、日本・関東軍は大量の戦車、航空機を出動させ、双方の正規軍にそれぞれ3、4万人前後の死傷者、行方不明者を出した。この軍事衝突は、単なる現象的な「事件」などでは決してない。明らかに戦争であるのにそう呼ばないのは、この戦争が、双方宣戦布告なしに、「非公式」に戦われたからに他ならない。「天皇の命令、許可もなく」(軍の統帥権は天皇にあった)日本の空爆隊は、国境から130キロほども奥深く入ったモンゴル領の空軍基地を爆撃している。公然と「戦争」と呼び得る資格を欠いていた。しかも、戦場にノモンハンの荒野に、大量の瀕死の重傷者と死体を残し、撤退をした。

戦争を仕掛けた当事者は、あくまで「ノモンハン事件」として、処理をしたかったのである。「戦争」という言葉を使うと、勝敗をはっきりさせなければならないが、「事件」とすれば明らかにしなくてもよい…便利な言葉である。ノモンハン戦争の敗北は、作戦指導者は何ら責任をとらず、前線の指揮官たちに罪が押し付けけられ、自死が強要された。

私たちの「平和主義」を問う

ノモンハン事件の敗北、ソビエトとの事実上の敗北は、帝国主義国日本の明治以降の日清戦争、日露戦争、韓国併合へと続く、朝鮮、満州、シベリアへの北方大陸方面への帝国主義的膨張の武力侵略をあきらめさせ、石油やボーキサイトなど資源が豊富な東南アジアへの武力侵略を開始させ、アジア太平洋へと戦線を拡大した。(参考:『隠された「戦争」』鎌倉英也著 論争社)

私たちの平和主義は、自国の侵略戦争への反省の上にしっかりと立っているのか。私たちの加害責任とは侵略戦争への侵略責任が問われている。

2022年2月から、4年目を向かえようとしているウクライナ戦争を見てみよ。戦争を開始したのは、プーチンのロシアである。ウクライナへの侵略直前まで繰り返し否定しながら、ウクライナへの侵略を開始した。今、傷つき倒れているのは、ウクライナの人々である。市民は、爆撃や砲撃で毎日命を奪われ、ウクライナの兵士たちは戦闘によって命を落としている。この戦争で焼かれた街は、ウクライナの外には存在しない。ウクライナの人々は、侵略に抵抗することを選択した。侵略戦争という暴力支配に、抵抗する人々の暴力を悪として断罪することは、侵略を肯定し侵略行為を援助することでしかない。すべての「テロ」を否定することは、侵略された人々の抵抗の権利を認めないことだ。抵抗の権利を認めないことは、国家暴力に対しても私たちは沈黙をしつづけなければならないことになる。

(嘉直)

*「…しかし、人はちいさな花を愛することはできるが、帝国を愛することはできない。花を踏みにじる権力は、愛する可能性そのものを破壊するのである。そうして維持された富と力、法と秩序は個人に何をもたらすだろうか。いくらかの物理的快楽と多くの虚栄、いくらかの権力欲の満足と多くの不安、感情的不安定と感覚的刺激の不断の追求と、決してみたされない心の空洞にすぎないだろう。いくらかの知的操作も合理的計算も、一度失われた愛する能力を恢復することはできない。

権力の側に立つか、小さな花の側に立つか、この世の中には選ばなければならない時がある。たしかに花の命は短いが、地上のいかなる帝国もまた、いつかは亡びる。私は、私の選択が強大な権力の側にではなく、小さな花の側にあることを望む。望みは常に実現されるとは限らぬだろうが、武装し、威嚇し、瞞着し、買収し、みずからを合理化するのに巧みな権力に対して、ただ人間の愛する能力を証言するためにのみ差しだされた、無名の花の命を私は常にかぎりなく美しく感じるのである」(『小さな花』より。加藤周一著、かもがわ出版)