1945年8月6日、午前8時15分(これは後から知った事で、その時は正確な時刻の認識はない)突然、バリバリバリという轟音と、何もかも一瞬見えなくなる強烈な閃光を左前方から感じた。熱いーッ、と思った時、もう頬の皮膚がベロリと縮れて垂れ下がっていた。

空襲や爆撃があった時は「指で目と耳を押さえ、地面に伏せろ」と教えられていた。とっさにその通りに行動、次の瞬間、地面をずるずるーッと数メートル引きずられた。爆風のためか、立ったままだった友人は京橋川まで十数メートル跳ばされたと、あとになって聞いた。

当時、私は旧制の廣島県立第一中学校(現・国泰寺高校)3年生。前日5日に15歳の誕生日を迎えたばかりだった。8月6日は建物疎開(焼夷弾攻撃による類焼を防ぐため、一定地帯の建物を壊す)の作業に動員され、爆心から東南へ1.5キロの鶴見町にいた。原子爆弾が炸裂したのは、作業はまだ始まらず整列して先生から注意事項の説明を受けていた時だった。

しばらくして目をあけると、煙と埃か1メートル先も見えない。さっきまで一緒に整列していたはずの友人たちの姿もない。逃げなければと立ち上がり閃光の反対方向と思われる鶴見橋を探すと、何とか見つかった。だが粉塵で向こう岸が見えない。鶴見橋は、当時は木橋。途中で壊れ落ちているかも知れない。しかし、渡るしかないと意を決し、すすむ。幸いこの時、橋はまだ無事だった。電車通りを横切って比治山へ登った。登るにつれて粉塵から上に出た。やけどは頬だけでなく左耳、首、肩もやられていると気づく。当時廣島一中は、校則で夏でも長袖の冬と同じ服。その肩が焼けて破れていた。胸に墨で名前を書いた白布が縫いつけてあったが、黒い名前の部分だけ焼け落ちていたのが奇妙だった。

比治山から見下ろすと広島市内は粉塵の底になり、どうなっているのかまったくわからない。その中からゾロゾロ、ゾロゾロ人が登ってくる。作業着、カーキー色の服、女子学生の白いセーラー服(下は、もんぺ)。皆それぞれ、やけどやケガ。中でも女子学生は無残だった。半袖の服がぼろぼろになり、髪や腕、胸まで焼け爛れた人もいた。まるで亡霊のような姿が粉塵の闇の中から次から次へと現われて来る様相は、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』と重なって思えた。

反対側の段原(だんばら=町名)に降りると、そこは別天地だった。山の陰だったためか、家々もほとんど無事のようだった。そこから下宿させてもらっていた広島駅方面、尾長町の叔母の家に向かってひたすら歩いた。

叔母の家にたどり着いたのは、何時ころだったのかよく憶えていない。私の部屋は2階。重傷を負っているのに、なぜかとにかく“虎の子”のカメラ(そのころは貴重品)が気になった。やけどで熱が出始めていたが、何とか2階へ上がろうとした。しかし、階段に壁が崩れ落ちており、諦めるしかなかった。

そのうち市の中心部から火の手が迫ってくる。消火の水も人手もなく叔母と3、4歳だった従弟、私の3人が近くの広場にゴザを敷き、近所の人たちと一緒に家が焼失していくのを、ただ茫然と眺めていた。そのころにはとっぷり日も暮れ、ゴザの上で一夜を明かした。誰かがくれたトマトが、やけどで火照った身にとても美味かった。思えばこの日、被爆後まだ何も口にしていなかったのだ。

翌8月7日、叔母が矢賀駅まで行けば芸備線に乗れると、どこからか聞きつけて来た。40キロほど離れた高田郡吉田町に叔母と私の母の実家があり、何とかそこまで行こうという事になった。矢賀駅まで1キロくらいだったか、とぼとぼと歩いて向かい、ようやく満員の汽車に乗ることができ吉田口駅に着く。そこから母の実家までは約7キロ、やけどで熱があるのに炎天下を歩くのが、とても辛かった。

途中通る吉田町の中心部に病院があるのを知っていた。「叔母さん、ぼくは母の実家まで行かんと、吉田病院に入院させてもらう」と叔母に言った。しかし、病院に着いて驚いた。私などよりもっとひどい、全身焼け爛れた人がトラックでどんどん運び込まれているではないか。もちろん病院には入りきれず、前庭で力なく蹲くまったり、寝かされたりしている。仕方なく、やはり母の実家に身を寄せる事になり、また歩いた。

祖父母たちが、やけどで腫れ上がった私の顔を見てびっくり。すぐに寝かせてくれ、蚊帳も吊ってくれた。蚊よけよりも、やけどに蝿がたかってウジが湧かないようにするためである。お陰で同じ場所で被爆した友人たちより、あとあとケロイドが比較的に軽くてすんだ。

蚊帳の中で寝ていると、祖父母たちのヒソヒソ話が聞こえてくる。「誰々さんが広島市内に被爆した知人を捜しに行き、帰って3日目に亡くなった」などと言っている。私に聞かすまいと気を遺っているのがよく判る。しかし、そんな話が毎日のように繰り返されるのである。どうしても耳に入る。事後に市内に入った人でも、そうだ。まして私は直爆、もう助かりようはないなと覚悟した。自分でも意外なほど冷静に、先生や友人に遺書を書いて枕の下に置いた。

父母も時々、様子を見に来てくれていた。「時々」とは、父母が冷たい言い方のように聞こえるかも知れないが、実はそうではない(注1)。原爆投下の日、私の弟も中学1年生(廣島県立第二中学校=現・観音高校)で建物疎開作業に動員され、爆心からわずか500メートルの中島新町にいた。父と伯父がたぶん2日後から、ほとんど毎日焼け跡を捜し回っていたのである。やっと本人の弁当箱を見つけ、遣骨代わりにとその辺りの砂を詰めて持ち帰ってきた(この弁当箱は、父が高齢になった後、私が原爆資料館に寄託した)。弟は級友の実家である舟入町の唯信寺までいっしょに逃れ、2日後の8日、苦しい息の下「天皇陛下万歳」と叫んで絶命したという。この事を知ったのは、随分あとになってからであった。本川沿い2中の慰霊碑には、弟を含め全滅した2中1年生、3百数十の名前が刻まれている。

寝ていると、8月15日に祖父が「日本が負けた」と慌てたように帰って来た。まさかそんな事が…絶句。寝床の中で涙がとまらなかった。

そうこうして夏も終わりに近づき、9月に入るころには、やけども少しはよくなり、何とか寝床から起きあがることができるくらい身体も回復してきた。そこで父の郷の根野村(いまは安芸高田市八千代町=私の現住地)に移ろうという事になった。大八車に布団を敷いて寝かされ、ジリジリと陽が照りつける中、舗装されていなかった現在の国道54号線をゴトゴト十数キロ、3時間半ばかり運ばれた。痛いのと、暑いのと眩しいのと、頭がぐらぐら揺れるのが辛かった(注2)。

秋になると、ようやくやけどの治療をしなくてもよくなり、外に出て歩けるようになった。学校に連絡をとると、校舎はもちろん焼失。翠町の寮に詰め所があるのが判った。やっと寮を訪ねる事ができたのは、もう年末近かった。「江波町の旧陸軍病院で授業を再開している。明日から出て来い」という。住む所もないのに、ちょっと待って下さいと返事、その日は帰った。年が明けて、皆実町にあり焼け残った縁類の家の2階が借りられる事になった。それも骨組みだけの吹きさらし、雨戸、障子、ガラス戸もなし。その辺りに散らばっていた障子、ふすまの使えそうな物を集め、一間だけどうにか住めるように囲った。江波の仮校舎もひどいものだった。もちろん窓ガラスなし、寒風が通り抜ける冬、あるだけ着込み授業に出た。その後、父兄の方が風船爆弾用の紙(割合い丈夫なものだった)なるものを手に入れ、ガラス代わりに張ってもらい少しは寒さ凌ぎになった。

どのくらいたってからだっただろうか、廃墟だった元の雑魚場町の跡地にバラック校舎が再建され、ようやく、まずまず普通に学校生活が送れるようになった。有り難かった。

ゲンバクは悲惨だ、残酷だという。確かに、いままでにない大量殺戮兵器である。原始以来、最初はこん棒、石斧だった武器は時代と共に進化し、刀や槍、鉄砲、大砲、毒ガス、爆弾、焼夷弾となり、ついには原爆、水爆を生んだ。ただ、大量殺戮が必ずしも残酷だとは言えまい。原爆で死ぬのと刀で一寸刻みにされるのと、どちらが残酷なのか。本人や見る人の主観であると言えないか。どっちにしても当人にとって死という事に変わりはない。

私は80歳になる今日まで、原爆の事を思い出すのも、語る事も嫌だった。まして記述するなど考えた事もなかった。確かに特異な体験には違いない。「もったいない。核廃絶のために、ぜひ」との声もかかった。なぜ嫌なのか本当は私にもよく判らない。たぶん、あまりにも悲し過ぎるのか、どれだけ話しても到底言い尽くせないと思うからなのか。二つとも違うような気もする。

それがどうして記述する気になったのか、白分の事なのにこれもよく判らない。誰に見てもらおう、読んでもらおうというのでもない。

15歳のあの時、弟と同じように死んでいても何の不思議もなかった(注3)。以降は余生、オマケの人生だと思ってきた。「エエ格好をするな」と言われそうだ。しかし、そんなに気張っているつもりもない。それにしても80歳とは、長いオマケだ。そろそろオマケにも限度を感じ出したからかもしれない。ゲンバクは自分にも一生封印するつもりだった…。

私の妻も「被曝者」だ。当時は高等女学校の生徒で、広島市の東端の家から西端の学校へ汽車と電車で通学していた。8月6日、原爆が投下された時、幸い既に市の中心部を通り抜けていた。学校に着いたら広島が壊滅、当然その日は学校に足止めになった。翌7日、家の近い者同士まとまって帰宅しようという事になった。そのためにはどうしても爆心地を通らなければならない。妻の話では、爆心200メートル以内ではないかという地点を通過している。そして二十数年前に右乳癌、右甲状腺癌を相次いで発症、どちらも全摘出した。その影響もあって、いまもいろんな障害に苦しんでいる。

現在は両癌に対して、積極的な治療はしていない。喜ぶべきことではないが、いまの基準であれば当然原爆症認定患者。二十数年間苦しんで来たのをどうしてくれると、先般認定申請を出した。結果は見事却下、認定されれば手当が出る。手当をいただけるなら、正直欲しい。だが、それだけで言っているのではない。発症の時期で、何でこんな差別があるのか、まったく理解できない。

私がいま、一番怖れているのは子や孫への影響である。実は最近、そうなのかなという兆候があった。自責悶々、やりきれぬ思いである(注4)。

私も世の中、身の回りみんな平和でありたい。そうでなくてはいけないと思う。微力だが平和に貢献出来れば尽くしたい気持ちもある。私は少しヘソ曲がりなのか(少々どころか)。現生人類発祥から約5万年、いやそれ以前からも争い事が絶えたことはなかっただろう。その度にみんな平和を願ってきたはずだ。それがどうして性懲りもなく繰り返えされるのか。『ゲンバクは違う』と言う。果たしてそうか。この過ちは二度と冒してはならない、核廃絶、恒久平和のため語り継がなくてはならない。今度こそは、もう全人類の滅亡だ。それはよく判る。

その一方で戦術核がどうの、戦略核がどうのと真面日に議論されているのも事実。総すくみで核戦争は、そう簡単には起こせまい。しかし対戦車用の劣化ウラン弾なら、大国が平気で使った。核爆発でこそないが、放射能の微粒子を大量にまき散らし、敵、味方、一般市民にまで障害が出た。某国、某集団がヤケクソで核爆弾を使う恐れはないと断言できるのか。いったい誰が『ゲンバクは違う、二度と起こさない』と保証できるのだろう。すべて虚しい。とても悲しい。ゲンバクは思い出すのも嫌だ。

(たけだ・あきよし 2010年8月30日、記/1930年8月5日生まれ、2011年8月13日没。81歳)

◇(注)と解説

兄2人が被爆(父親は入市被曝)し次兄は被爆死。上記の文章は、被爆後を生き延び、いっさい語らなかった上の兄が80歳になった晩年に何を思ったか書いた。

(注1)「冷たいように思われるかも知れないが…」。父親は8月6日のあと翌日から毎日、息子を捜しに広島市内に入り、母親は末弟の私がお腹におり9か月の身重。十数キロを歩き、昭義が寝ていた吉田町の実家まで看病に行くことは難しい。そういう事情があったという意味だろう。

(注2)母は後年、このときのことを「ゆっくり、ゆっくり車を引いたが、昭義が『痛い、痛い。もっとゆっくり行ってくれ』と言う。それじゃあ、ひとつも進まん、あのときは困ったよの~」と言っていた。

この弟について、「父が(雅郎が瀕死でたどり着いた唯信寺の)住職から聞いた話では、弟は最後

に『天皇陛下万歳』と言ったそうだ。何とも言い難い気持ちと、戦争責任の所在を考えざるを得ない」。『中国新聞』(1999年11月17日)が、全滅した広島2中1年生を特集した際、昭義はこのようにコメントしている。後日聞いたところ、日ごろ原爆や戦争について自分の考えを出さないのに、「自分が勤めていた新聞に載るということもあり、表現を抑えた。お前はどう思う。おれは、『天皇に戦争責任がある』と言いたかった」と話していた。

兄の長女が2007年ころ「悪性リンパ腫」を発症した。幸い何とか治療が功を奏し回復したが、

そのとき兄は非常に苦慮していた。家族のことなどわかりにくいところもあり、以下に少し「解説」を付ける。

<解説>

長兄・昭義と、次兄・雅郎(まさろう)は1945年8月6日の朝、広島市内で被爆した。当時それぞれ中学3年生と1年生。彼らは市内に近い親戚に下宿し通学しており、その日は広島市内の家屋疎開作業に動員されていた。

雅郎は爆心近く、いまの平和公園西端あたりで被爆し8日に死亡。昭義は約1・4キロ離れた鶴見橋付近におり、重症ながら助かった。私たちの実家は広島市の北約20キロにある。『私のヒバク』は、原爆を一切語らなかった昭義が、何を思ったか2010年8月下旬に書いたものである。

私(たち)が2008年、「8・6ヒロシマ平和の夕べ」の企画を始め、最初に「電車内被爆者」の米澤鐵志さんに、路面電車内で被爆した体験を話してもらうことになった。2009年は、被爆2世である産婦人科医の河野美代子さん、2010年には作家の高史明さんに「『近代合理主義』がもたらした植民地支配、侵略戦争、核開発」について話してもらった。

2010年の関連企画に米澤鐵志さん、原爆ドーム直近の中島本町に家があり一家全滅した福島和男さんに証言を依頼した。当時、中学1年生だった福島さんは郊外の工場へ動員され、早朝に家を出て家族のなかで一人生き残った。福島さんは退職後、修学旅行生たちに被爆体験を話す「語り部」となり、証言活動を海外にも広げた。アメリカ、ヨーロッパ、中国などを訪問。アメリカでは「終戦を早めた」という意見も少なくなく、中国では「原爆は当然の報い」という対応も受けたが、核廃絶の信念は変わらない。

依頼する際、福島さんが兄と同時期に中国新聞社に勤め、お互い親しかったことがわかった。原爆のことを語らない兄に(福島さんに証言をお願いすることを)知らせずに黙っていると、後で機嫌を損ねられても困る。帰省したときに、「こういう会を行ない、福島さんにお願いしたい」と兄に話すと、意外にも「福島君が話すのなら、ぼくも出なければいかんな」と、特別運行した被爆電車にも乗り、福島さんの実家があった(平和公園のドーム川向かい)など平和公園フィールドワーク、そのあと資料館会議室でおこなった学習会にも参加した。

被爆後、避けてきた「場所」へ初めて踏み込んだのかもしれない。後日、兄は「福島君の話は率直な語りで、よく伝わっていた」と、これも意外な感想をのべていた。

その秋に、「こういうものを書いてみた。人に見せるつもりはないが、一応お前は読んでおいてくれ」と、『私のヒバク』という一文を渡された。その半年後に、福島第1原発の大事故が起こる。兄は「政府、東電、テレビ発表は嘘だ。あれは原爆と同じ。大変だ」と危機感を顕わに、毎日のように私にメールを送ってきた。

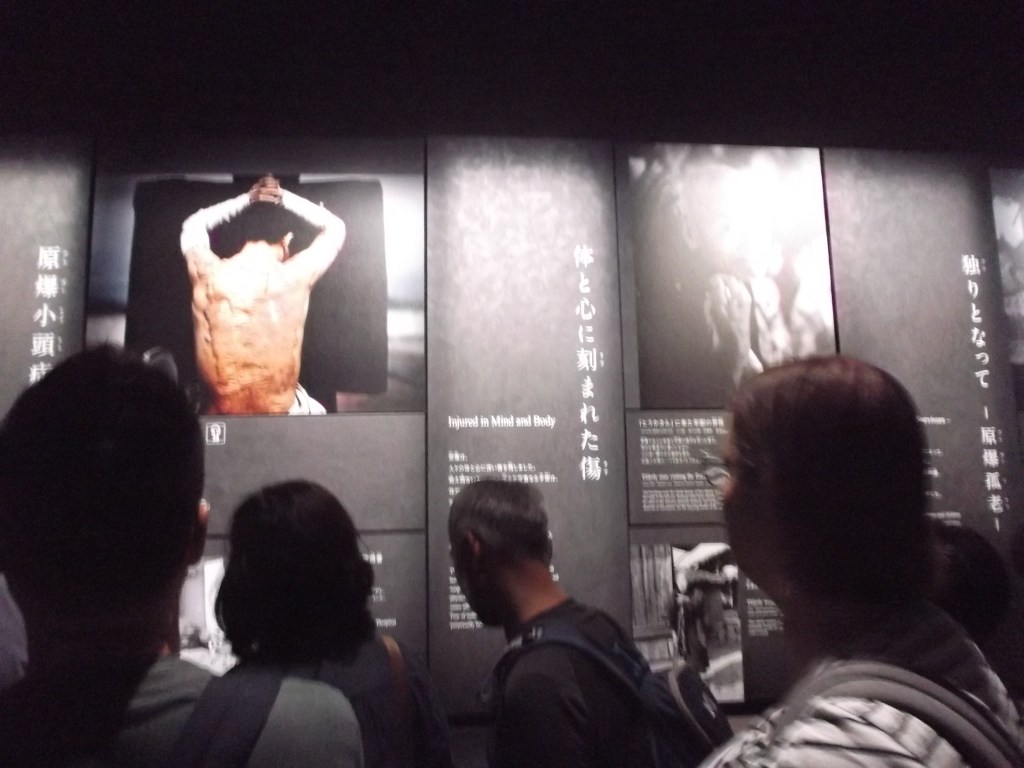

翌年2011年の夏に、兄は急に亡くなった。被爆と核問題について報道を続けてきた中国新聞社(広島市)に勤め、文章を生業にした人が66年の後、わずかこれだけしか残さなかった。「人に見せるつもりはない」と渡されたが、他界し10年を過ぎたこともあり公表することにした。(竹田雅博)*写真:映画『ひろしま』 資料館の展示を見る人たち